嘱託医とは、企業や医療機関から委託されて診察や治療を行う医師で、定年後の再雇用や複数の勤務先で働くケースが多い。主な勤務先には助産所、保育園、学校、生命保険会社、企業、特別養護老人ホームなどがあり、広範な医療知識が必要とされる。メリットには柔軟な働き方やスキル向上があるが、安定性に欠けることや時間管理が求められるデメリットも存在する。

本記事では、嘱託医という働き方の特徴や活躍できる職場、嘱託医として働くメリット・デメリット等をご紹介します。

嘱託医とは?

企業や医療機関から委嘱を受けて診察・治療をする医師のこと

医療機関や介護施設、行政機関等から委託を受け、診察・治療をする医師のことを嘱託医といいます。

一般的には正規の常勤医とは異なる労働契約で働く医師のことを指しており、たとえば定年退職後の医師が再雇用される場合は嘱託医に該当します。

▼関連記事

嘱託医の働き方

嘱託医の働き方は、勤務先との契約内容によって大きく異なります。

定年退職後に再雇用され嘱託医となる場合には、1年ごと等で契約期間を決める有期雇用契約を交わして働くケースが多いでしょう。

また、一つの勤務先に常駐するのではなく毎週決まった曜日のみ訪問して勤務したり、複数の勤務先を掛け持ちしたりして働く医師もいます。

▼関連記事

嘱託医が活躍できる場所と仕事内容

嘱託医はさまざまな施設や場所で必要とされており、活躍できる可能性があります。

次に、嘱託医が働く場所や仕事内容の例をご紹介します。

助産所

医療法において、分娩を扱う助産所では、嘱託医を配置することが義務付けられています。

助産所の開設者は、嘱託医師を定めて置かなければならない。

厚生労働省「助産所について_9 嘱託医師の設置 嘱託医師の設置(医療法第19条、第74条第1号)」

助産所で働く嘱託医は、分娩時の異常に対応したり、妊婦健診や新生児の保健指導等を行ったりすることが役割となっています。

保育園・学校

保育園や学校の嘱託医は、子どもたちの健康的な生活をサポートする役割を担います。

具体的には、入園・入学前健診や日常の健康管理、子どもたちが抱える慢性疾患やアレルギー疾患、発達を含む健康相談、感染症対策等に従事します。

生命保険会社

生命保険の加入の際、被保険者の診査を行う医師のことを診査医といいます。

診査医は、生命保険会社の社員である社医のほか、嘱託医が務めるケースもあります。

一般企業(嘱託産業医)

嘱託産業医は、医学的な知識を活かして、企業で働く労働者の健康や労働環境の改善などをサポートする医師です。

日本で活動している産業医は嘱託産業医として働いているケースが大半で、勤務医や開業医が臨床の診療業務と兼務している場合も多くあります。

▼関連記事

特別養護老人ホーム(配置医師)

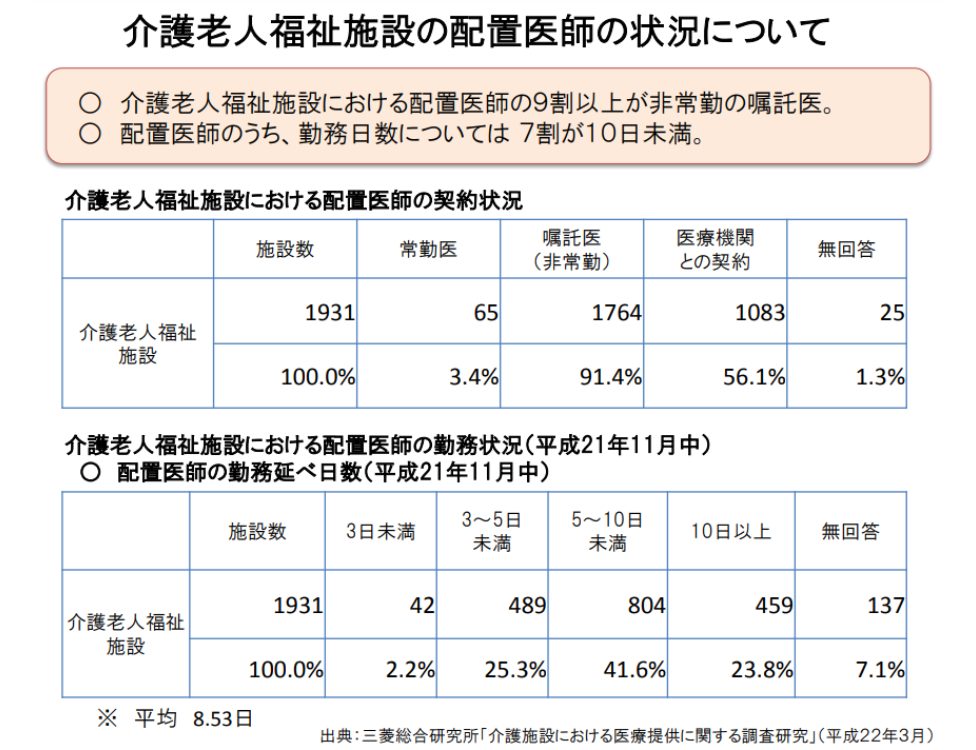

特別養護老人ホームでは、入居者の健康管理および療養上の指導を行うために必要な数の医師を配置することが必要です。

参照:厚生労働省「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の報酬・基準について(検討の方向性)」

このように特別養護老人ホームに配置される医師は、「配置医師」や「配置医」(以下、配置医師)と呼ばれます。

配置医師は、いわゆる施設内における「かかりつけ医」の役割を担う医師であり、具体的には、健康管理や予防接種、療養上の指導をはじめ、処方箋の発行、緊急時対応、看取りの支援を行います。

参照:東京都福祉局「配置医師の役割、 医療行為に対する報酬について」

介護老人福祉施設に入居している高齢者は、医療機関を受診するために外出することが困難となっているケースも少なくありません。

そのような方たちにとって、施設内で嘱託医の診察を受けられることは大きな安心感につながるでしょう。

なお、特別養護老人ホームの配置医師は、嘱託医が担っているケースが大半です。

厚生労働省「介護老人福祉施設の基準・報酬について」では、介護老人福祉施設における配置医師の91.4%を嘱託医が占めているというデータが示されています。

出典:厚生労働省「介護老人福祉施設の基準・報酬について」

嘱託医に求められるスキル

上述のようにさまざまな場所で活躍している嘱託医ですが、業務ではどのような知識や経験が必要となるのでしょうか。

続いて、嘱託医に求められるスキルについて解説します。

内科領域をはじめとする幅広い医療知識が求められる

嘱託医は、施設や企業にとっての「かかりつけ医」としての役割を担う部分が大きいため、総合的な知見が必要とされます。

とくに高齢者の場合は、風邪等の軽い症状が肺炎や気管支炎といった重篤な疾患につながる可能性もあるでしょう。

そのため、内科領域の知見を踏まえた細やかな健康観察が重要となってきます。

適切なタイミングで専門医へ引継ぐことも必要

一方、働き盛り世代が多くいる企業の嘱託医となる場合には、生活習慣病の早期発見や改善への取り組みを促進することや、ストレスマネジメント等の精神面でのサポートも重要になります。

診察の中で異変を感じた際には、精神科医等の専門医へすぐに引き継げる体制を整備しておけると安心でしょう。

嘱託医のメリット・デメリットと、求人を探すときの注意点

最後に、医師が嘱託医として働く上でのメリットとデメリット、具体的に嘱託医募集の求人を検討するときに注意したいポイントをご紹介します。

嘱託医のメリット

自身の知見を活用しながら、スキル向上も期待できる

嘱託医は、これまでの勤務先で培ってきた専門的なスキルや経験を持っています。

これらのスキルや経験は、さまざまな施設や企業における業務の中で存分に活かすことができるはずです。

また、病院やクリニック等で勤務しながら企業や学校の嘱託医として働く場合には、さまざまなケースに関わる中で視野が広がります。

さらには、それぞれの勤務先で得た経験や知見を、それぞれの働き方に活用できるでしょう。

ワークライフバランスを取りやすい

嘱託医は、勤務先を訪問する曜日や日程が決まっているケースが大半です。

そのため勤務スケジュールを比較的調整しやすく、自分の都合を優先した柔軟な働き方も可能になります。

嘱託医のデメリット

時間内で業務を遂行していく能力が問われる

一方で、嘱託医には、決められた時間の中で業務を効率良く進める力も必要になります。

たとえば嘱託産業医として働く場合、事業場への訪問は月1回だけというケースもあります。

よって、限られた時間の中であっても、従業員の様子や職場における課題を効率的に把握するための工夫が必要となるでしょう。

常勤医師と比べて、雇用が安定しない

嘱託医は、基本的に有期雇用契約のもとで働くケースが大半です。

契約時には1年ごと等の契約期間が定められていますが、契約期間満了後は契約が更新されるとは限りません。

もしも勤務先の状況や都合により契約が更新されなかった場合には、新しい職を探す必要があります。

嘱託医求人を検討する際の注意点

上記のようなメリット・デメリットを踏まえた上で、嘱託医の求人を探す際に気を付けたいポイントは以下の2つです。

ポイント①記載されている内容から、勤務イメージがつくか

求人票の中には、詳細の勤務条件が明確に記載されていないものもあります。

入職後のミスマッチを事前に回避するためにも、勤務時間や担当業務の範囲、オンコールや時間外対応の有無等の勤務条件はしっかりと納得できるまで確認しておきましょう。

ポイント②雇用契約の内容をしっかり把握できているか

多くの場合、嘱託医の職務は有期雇用契約に基づいて行われます。

契約の期間や更新の可能性、契約解除の条件等の詳細をしっかり理解しておくことが重要です。

医師求人に詳しいエージェントも活用しよう

嘱託医募集の求人を検討している中では、「求人票の情報だけでは、具体的な勤務イメージが持てない」「常勤の労働契約と、どのような点が異なるのだろう」といった疑問や不安が出てくることもあるでしょう。

そのようなときには、医師求人に詳しいエージェントに問い合わせるのも一つの方法です。

私たち「Dr.アルなび」は、全国約17,000件の医療機関や介護老人保健施設、企業等とつながり、定期的に嘱託医募集の状況確認等を行っています。

「嘱託医として働いてみたい」とお考えの先生は、私たち「Dr.アルなび」にお問い合わせください。

先生のご希望にぴったりの嘱託医求人を、専任コンサルタントがご紹介いたします。