有期雇用契約とは、あらかじめ労働期間が定められた労働契約のことです。契約期間満了時に更新または終了が行われます。契約期間は原則3年で、例外として高度専門職や60歳以上の場合は5年まで認められます。無期雇用契約との違いは、雇用期間の定めと雇用の安定性、退職の自由にあり、有期契約の労働者には無期転換や雇止め法理などの保護が適用されます。医師のアルバイトでも同様の契約が行われます。

本記事では、医師がアルバイト先となる医療機関と「有期雇用契約」を締結する際に知っておきたい基礎知識やメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

有期雇用契約とは?

有期雇用契約とは、労働期間が決まった労働契約のこと

あらかじめ労働期間を決めて結ばれる労働契約を、有期雇用契約といいます。

3か月や半年間、あるいは1年間等、使用者(医療機関)と労働者(医師)が合意の上で契約期間を定めて就労します。

契約期間の満了後は、契約期間を更新する、または契約期間を更新せずに契約終了(いわゆる雇止め)をする流れとなります。

有期雇用契約の種類

有期雇用契約には、以下のような種類があります。

・準社員型契約社員

・パートタイム・アルバイト型契約社員

・高度専門職型契約社員

・定年後の再雇用の場合の嘱託型契約社員

事業主によっては、非常勤やアルバイト、パートタイム、臨時、嘱託といった名称を用いる場合もあります。

参照:全労連・総合労働局「『有期雇用契約』Q&A」

有期雇用の契約期間は、最長で「3年」が原則

有期雇用契約における契約期間は、労働基準法第14条1項で最大で原則3年と定められています。

ただし以下に該当する場合には、特例が認められます。

| 特例が認められる労働契約 | 労働契約期間の上限 |

|---|---|

| ・医師を含む、高度な専門知識等を有する労働者との間に締結される労働契約 ・満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 | 5年 |

| ・一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事等) | 一定の事業の完了に必要な期間 |

契約期間の下限は、法で定められていない

一方で有期労働契約期間の「下限」については、法による定めがありません。

ただし労働契約法17条2項では、労働者が雇止めへの不安を頻回に抱くことのないよう、契約期間の設定に配慮することが義務付けられています。

参照:e-GOV法令検索「労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)」

なお、上記の配慮義務に違反した場合も、契約期間が無効になるわけではありません。

しかし、労使間のトラブルを避けるためにも、一般的には以下のように契約期間を設定しているケースが多くなっています。

| 【短期】一時的な雇用 例)スポットアルバイト、短期プロジェクト、イベントのスタッフ 等 | 1日~数日程度 |

| 【長期】一般的な有期雇用契約 | 3か月、6か月、1年 等 |

有期雇用契約と無期雇用契約、試用期間との違い

続いて、有期雇用契約と無期雇用契約および試用期間との違いについて確認していきましょう。

有期雇用契約と無期雇用契約の主な違い

あらかじめ契約期間を定めて締結する有期雇用契約に対して、労働期間を定めずに結ぶ労働契約のことを無期労働契約といいます。

有期雇用契約と無期雇用契約の主な違いは、以下の通りです。

| 有期雇用契約 | 無期雇用契約 | |

|---|---|---|

| ①契約期間の定め | あり、原則3年(特例あり) | なし |

| ②雇用の安定性 | 更新せず、契約終了となる可能性がある | 契約更新なし |

| ③労働者の自己都合による退職の自由 | 契約期間終了まで原則退職できない | 民法上は、2週間前までの申入れで退職できる |

①雇用期間の定め

有期雇用契約と無期雇用契約の大きな違いは、雇用期間に関する定めがあるか否かです。

上述のように、有期雇用契約ではあらかじめ契約期間が定められています。

②雇用の安定性

無期雇用契約は契約期間に定めがなく、特別な問題がない限り、定年まで雇用されるケースが大半です。

一方の有期雇用契約では、契約期間終了時に契約更新がされない可能性もあります。

継続した収入を希望する場合には、新たに求職活動を行う必要があるでしょう。

③自己都合による退職の自由

無期雇用契約の場合、労働者はいつでも解約の申入れができ、申入れから2週間すれば使用者の承諾がなくとも退職することができるとされています(民法621条1条)。

ただし就業規則で「退職の1か月前までに申し出ること」等の規定がある場合は、そちらでの定めが優先されることになります。

また、労働者の都合による急な退職は、勤務先を困らせてしまいます。

とくに労働者が医師である場合には、退職に伴う医療機関への影響も大きくなることが推察されるため、入職時の契約内容に沿って、できる限り早めの申し出をすることが円満にアルバイトを辞めるためのマナーといえます。

参照:厚生労働省「退職の申し出は2週間前までに」

一方、有期雇用契約の場合は、契約期間が終了するまで契約の解除は原則できません。

有期雇用契約であっても無期雇用契約の場合と同様に「退職の自由」そのものが否定されているわけではないものの、労働者からの解約申入れは「やむを得ない事由があるとき」に制限されています(民法第628条)。

「やむを得ない事由」に該当するかどうかは、それぞれの事情によるため判断が難しいですが、労働者の身体に危険を及ぼすような業務の強制がある、賃金の未払いがあるケースなどが挙げられます。

なお以下の条件を満たす場合には、有期雇用契約でも以下の場合は退職の自由が認められます。

・1年を超える有期雇用労働契約を結んでいて、契約開始日から1年が経過した場合(労働基準法第137条)

・明示された労働条件と異なる場合(労働基準法第15条)

参照:日本労働組合連合会「よくある労働相談Q&A22.退職の自由」

▼関連記事

有期雇用契約と試用期間の違い

なお、有期雇用とよく混同される言葉に正社員の「試用期間」がありますが、これらは労働契約の解除・終了方法が異なっています。

試用期間は、企業が正社員候補となる労働者の適性や能力を見極めるための期間です。

つまり、試用期間後も長く働くことが前提となっているのです。

期間終了後に雇用を打ち切ることは解雇にあたるため、契約を解除する場合は解雇に相当する合理的な理由が必要になります。

雇用安定化のために有期雇用契約で遵守される3つのルール

前述の通り、有期雇用契約は契約期間中の契約解除が原則認められません。

しかし労働者側としては、契約期間終了時に契約解除となってしまう、いわゆる雇止めへの不安が生じてしまいます。そこで2012年の労働契約法改正において、有期労働者の雇用を安定させるために、有期雇用労働契約を締結した使用者が遵守すべき3つの措置が設けられました。

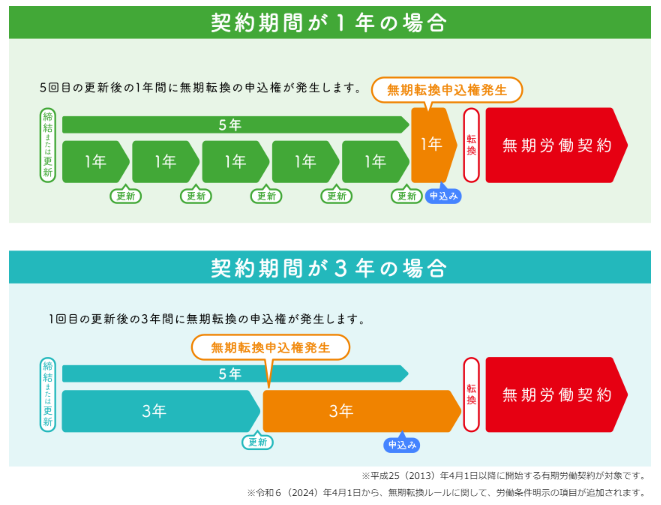

ルール①無期雇用契約への転換

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールがあります。

原則として契約期間に定めがある有期労働契約が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象で、条件を満たした労働者が無期転換を申し込んだ場合、企業側はこれを拒否することはできません。

出典:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換サイト」

参照:厚生労働省「改正労働契約法第18条」「はじまります!無期転換ルール」

ルール②「雇止め法理」の法定化

有期雇用契約の従業員の雇用を雇用契約の期間が終わるタイミングで、更新しないで契約を打ち切ることを雇止めといいます。

この雇止めについて、一定の条件を満たす場合に限り、雇止めを無効とする「雇止め法理」がルール化して定められました。

具体的には改正労働契約法第19条で定められており、有期労働契約の契約期間の満了時に労働者が契約の更新を希望しているとみなされる場合、「客観的にみて合理的な理由があって社会通念上相当であると認められるとき」以外の雇止めは無効になります。

この場合は、従前と同一の労働条件で有期雇用契約が更新されます。

参照:厚生労働省「『雇止め法理』の法定化」

ルール③不合理な労働条件の禁止

同じ事業主と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な条件の相違を禁止するルールです。

具体的には改正労働契約法第20条で定められており、契約期間以外は、賃金や労働時間だけでなく、災害補償や服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生等すべての労働条件において、両者間に不合理な差があってはならないとされています。

参照:厚生労働省「不合理な労働条件の禁止(第20条)」「同一労働同一賃金特集ページ」

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」

厚生労働省「労働契約法改正のポイント」

アルバイトする医師が有期雇用契約を締結するメリット・デメリット

最後に、医師がアルバイト先となる医療機関等との間で有期雇用契約を締結するメリットとデメリットをご紹介します。

医師がアルバイト先と有期雇用契約を締結する「デメリット」

契約更新とならず、勤務が終了してしまう可能性がある

有期雇用契約の場合、契約期間満了のタイミングで勤務が終了となることが考えられます。よって、契約更新とならない場合には、新しい勤務先を探す必要があります。

医師がアルバイト先と有期雇用契約を締結する「メリット」

勤務時のトラブルを回避できる

有期雇用契約を締結している使用者および労働者には、雇用条件や契約更新の意思等を双方で確認するタイミングが定期的に訪れます。

勤務週の起算日や祝日勤務の有無等をあらためて確認し、勤務トラブルになりがちなポイントや小さな疑問も早い段階で解決できます。

「医師の働き方改革」に伴う状況の変化にも、迅速な対応がしやすい

2024年4月から「医師の働き方改革」の適用を受ける先生方は、常勤先における労働時間との兼ね合い等から、「今後は、アルバイトができなくなってしまうケースがあるかもしれない」といったご不安もあるのではないでしょうか。

▼関連記事

Dr.アルなびでは、もしも上記のような状況が発生した場合にもいち早くフォローができるよう、先生方および医療機関へのサポートを継続的に実施しています。

具体的には、ご入職からご勤務開始後、契約更新等さまざまなタイミングで、Dr.アルなびのサポート担当が先生方と医療機関の間に入ってご状況・ご意向をお伺いしながら、安心して先生方にご勤務いただける環境作りに努めています。

「医師の働き方改革」以降のアルバイト探しに不安や疑問をお持ちの先生は、Dr.アルなびのコンサルタントまでお気軽にご相談ください。

医師の働き方改革に伴う医師アルバイト市場の動向や医療機関の内部事情にも詳しいコンサルタントが、先生お一人おひとりのご状況・ご希望をお伺いした上で、お役に立つ情報を完全無料でご案内します。

▼合わせて読みたい関連記事