コロナ禍でオンライン診療は規制緩和や報酬引き上げにより普及が加速し、初診からの利用も解禁されました。医師の37.1%がオンライン診療を経験し、71.8%がその普及を感じています。しかし、実施環境の整備不足や採算の問題、患者の理解不足など課題も依然残っています。特にへき地での活用が期待され、今後も拡大が見込まれていますが、求人の供給が需要に追いついていない状況です。

本記事では 「Dr.アルなび」会員医師へのアンケート結果をご紹介しながら、コロナ禍を経た「オンライン診療」の動向や、効率的にオンライン診療の募集を探す方法を解説します。

医師に聞く、コロナ禍を経たオンライン診療の普及状況は?

コロナ禍では、オンライン診療に関する規制緩和や診療報酬の引き上げが実施された

厚生労働省では新型コロナウイルス感染症の流行下であった2020年4月に、留意点や診療報酬上の扱いについての事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を公表。

この事務連絡で「初診」からのオンライン診療が解禁となり、患者様にとってもオンライン診療がさらに身近な存在となりました。

参照:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」

また2022年の診療報酬改定では、この特例措置で緩和された制限を概ね恒久化。

加えて、対面診療と比べて著しく低い設定となっていたオンライン診療に係る診療報酬も対面診療の9割程度まで引き上げられています。

オンライン診療を経験したことがある医師は、どのくらいいる?

上述のような施策を追い風として、実際にオンライン診療の普及は進んだのでしょうか。

「Dr.アルなび」の会員医師412名に聞きました。

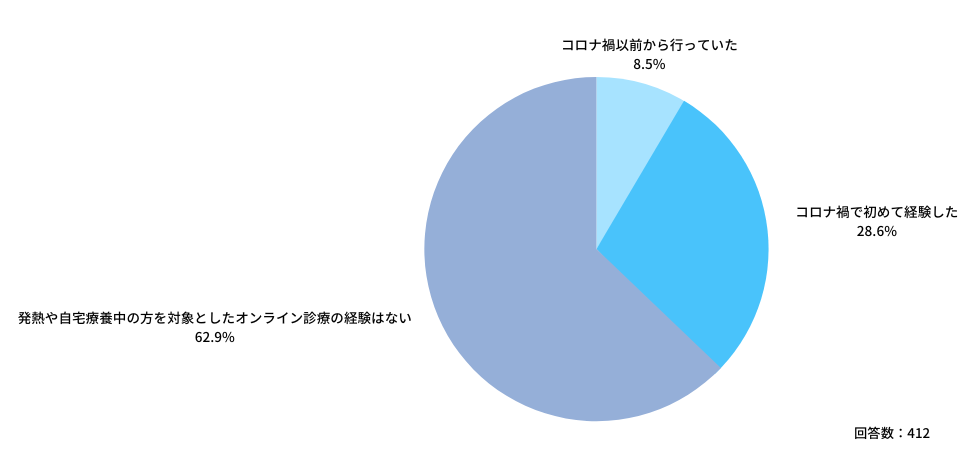

オンライン診療を「コロナ禍で初めて経験」した医師は28.6%

まず、医師自身がオンライン診療を行った経験があるかどうかを尋ねました。

Q:発熱や自宅療養中の方を対象としたオンライン診療を行ったご経験はありますか?

(脱毛やAGAなどの美容系オンライン診療を除く)

その結果、全体の37.1%の医師が「発熱や自宅療養中の方を対象としたオンライン診療を行った経験がある」と回答。

このうち28.6%の医師は、「コロナ禍で初めてオンライン診療を経験した」と答えています。

医師からは、以下のようなコメントも寄せられています。

◆育児との両立がしやすい

・オンライン診療が多くなったのは、子育て世帯の医師にとって朗報だと思います。(30代/呼吸器内科/勤務医(大学病院以外の病院))

ワークライフバランスを整える働き方が叶う

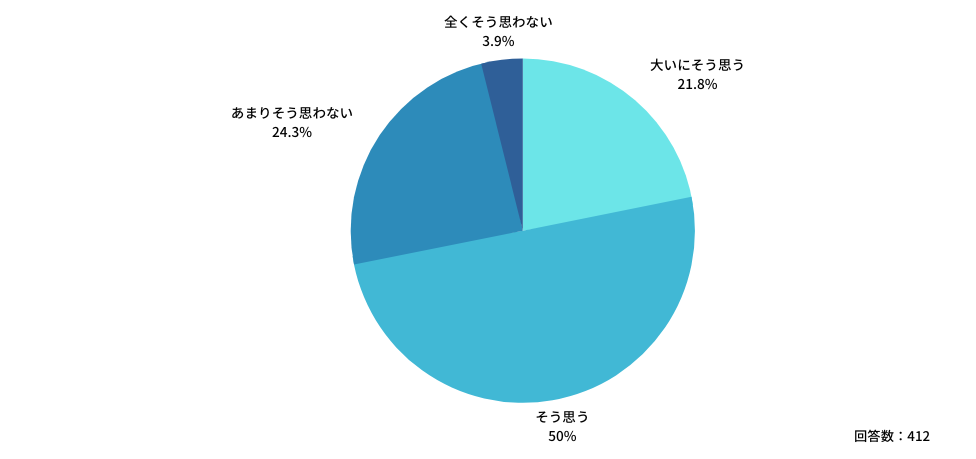

71.8%の医師が「コロナ禍でオンライン診療の普及が加速」と回答

続いて、コロナ禍でオンライン診療が普及したと感じるかどうか、医師の体感を尋ねました。

Q:コロナ禍により、オンライン診療の普及が加速したと感じますか?

最も多かったのは「そう思う」(50%)で、「大いにそう思う」(21.8%)と合わせて7割を超える医師が「コロナ禍により、オンライン診療の普及が加速したと感じる」と回答しています。

一方で以下のようなコメントも寄せられており、コロナ禍でオンライン診療の普及が加速したと感じる医師が大半を占めるなか 課題を感じている医師も少なくないようです。

◆オンライン診療を実施する環境はまだ整っていない

・オンライン診療を実施する環境が、まだできていない。(70代以上/整形外科/勤務医(非常勤のみ))

◆採算が取れない

・せっかくオンラインで診療ができるようにしても、月々の経費が合わない。(60代/一般内科/勤務医(大学病院以外の病院))

◆オンライン診療にメリットを感じる患者様は、まだ多くないのでは

・コロナ禍は多少オンライン診療の普及に助力したが、オンライン診療は多くの患者(特に高齢者)にとってメリットを自覚できないと思われる。(30代/泌尿器科/勤務医(大学病院))

厚労省の調査結果にみる、オンライン診療の普及状況は?

続いて厚生労働省が公表している調査結果から、オンライン診療の普及状況を確認しました。

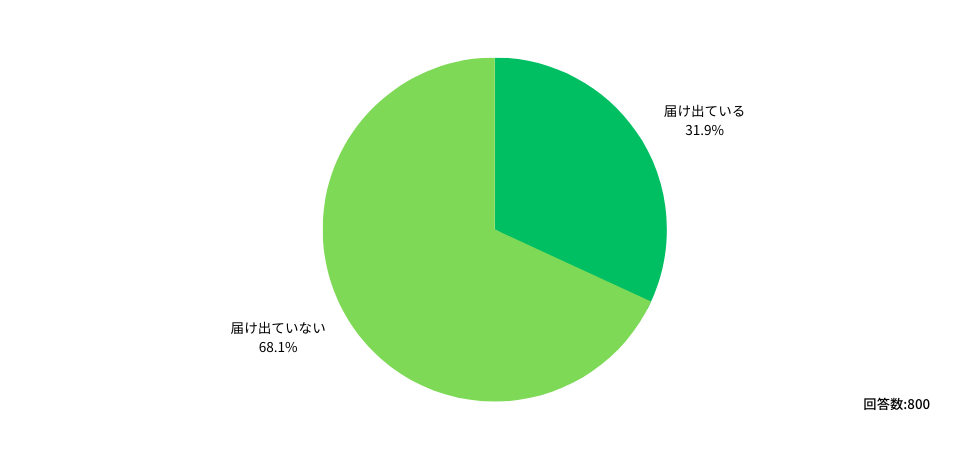

オンライン診療の届け出を行っている医療機関は、全体の3割程度

2023年6月に厚生労働省が公表した調査結果によると、「情報通信機器を用いた場合の初診料等」の施設基準を届け出ているのは、回答した800施設中255施設でした。

医師の体感としては「コロナ禍でオンライン診療の普及が加速した」という声が多くを占めていましたが、オンライン診療に乗り出している医療機関は全体の31.9%にとどまっていることが分かります。

オンライン診療の今後の動向と、効率的な求人・募集の探し方

まだ幅広く普及しているとは言い切れない状況のオンライン診療ですが、医療資源が限られたへき地等における活用に関して大きな期待が寄せられています。

オンライン診療のため、へき地などで医師が常駐しない診療所の開設が可能に

厚生労働省は2023年5月、へき地などの患者の医療アクセスが困難な地域に限定して、特例的に公民館等の中に医師が常駐しない診療所を開設することを正式に認めました。

医療資源が限られており、受診機会が十分に確保されていない場合がある、へき地等(※)(以下同じ。)において、特例的に、医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設を認めることとする。

今回の措置により、医療機関等の整備が十分ではなく医療アクセスに困難を生じている特定の地域では、郵便局内や介護事業所内にオンライン診療を行うための診療所を開設できるようになります。

上述の措置が正式に認められたことにより、オンライン診療に乗り出す医療機関が今後ますます増えていく可能性は大いにあると考えられます。

柔軟な働き方ができるオンライン診療バイトを希望する医師は多い

医師のアルバイト情報サイト「Dr.アルなび」には、現在もオンライン診療の募集が掲載されています。

オンライン診療の募集の大きな魅力は、以下のように自分の生活リズムや都合に合わせた働き方ができる案件も多くあることです。

・月1回のシフト制の募集

・常勤先での勤務が終わった後に働ける夜間の募集

・自宅で勤務できる募集

オンライン診療アルバイトの業務内容や給与相場など▼

このように時間や場所を問わず柔軟な働き方が叶いやすいオンライン診療の募集は、アルバイトを希望する医師の間でも非常に人気が高い案件となっています。

上述のように今後オンライン診療に乗り出す医療機関の増加に伴い医師募集も増える可能性はあるものの、現時点ではオンライン診療のアルバイトを希望する医師に対して求人の数が追い付かない状況です。

効率的な情報収集と、即応募できる準備を整えておくことが重要

自分の希望に合うオンライン診療の案件を逃さないためには、いち早く募集の情報を入手できる環境を整えておくことが重要です。

私たち「Dr.アルなび」では、事前にご登録いただいた条件に合う募集が出たタイミングで速報をお届けするサービスを行っています。

メールをチェックしていただくだけで情報収集ができるので、お忙しい先生でも好条件の求人を逃さずご検討いただけます。

人気のオンライン診療でのアルバイトをご希望の先生は、下記より条件をお聞かせください。

専任のコンサルタントが、希望条件に合う募集をリアルタイムでご案内します。

▼合わせて読みたい関連記事

◆調査概要「コロナ5類移行に関するアンケート」

調査日:2023年5月22日~5月29日

対象:Dr.転職なび・Dr.アルなびに登録する会員医師

調査方法:webアンケート

有効回答数:412