厚生労働省の「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、医師全体のうち女性医師は23.6%であり、その割合は年々高まっています。

一方で、女性医師は出産や育児・介護等のライフイベントによって、医師としてのキャリアを中断せざるを得ないケースも少なくありません。

今回「Dr.アルなび」ではアンケートを実施し、育児中の医師を含む医師467名から回答を得ました。

本記事では、医師の仕事と子育ての両立事情や、両立を実現するために知っておきたい制度、子育てをしやすい仕事を検討する際のポイント等をご紹介します。

目次

子育てをする医師の、仕事と家庭の両立状況は?

32.6%の医師が、仕事と家庭生活を両立できていない

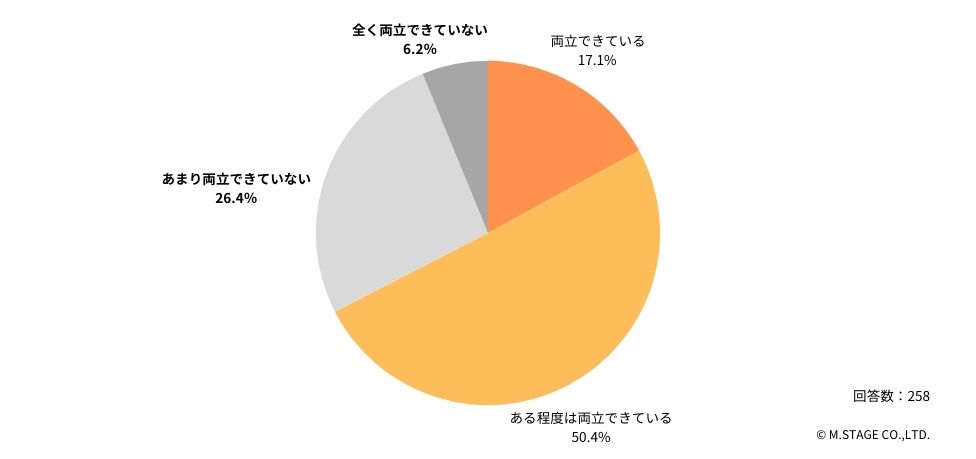

同居中の子どもがおり現在働いている258名の医師を対象に、仕事と家庭生活の両立状況を尋ねたところ、およそ3人に1人の医師が「両立できていない」と回答しました(「全く両立できていない」と「あまり両立できていない」を合計)。

同居中の子どもがおり現在働いている258名の医師を対象に、仕事と家庭生活の両立状況を尋ねたところ、およそ3人に1人の医師が「両立できていない」と回答しました(「全く両立できていない」と「あまり両立できていない」を合計)。

Q:現在の仕事と家庭生活の両立状況について、最も近いものを教えてください。

育児する医師の、仕事および家庭のための時間に対する満足度

仕事をする時間に対する満足度に関する質問では、仕事をする時間を「ある程度取れている」(45.7%)という回答が最も多くなりました。

「十分取れている」(45.3%)と合わせて約9割の医師は、仕事のための時間の確保状況について満足またはある程度満足できているようです。

一方で、仕事する時間が「不十分」と感じている医師も全体の1割弱いることがわかります(「あまり取れていない」「全く取れていない」を合計)。

Q:「仕事をする時間」は十分取れていますか?

-1.jpg)

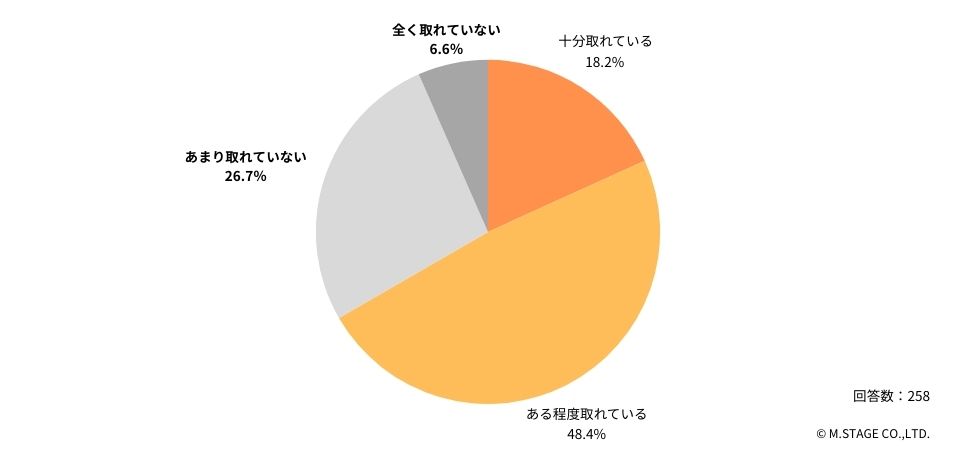

さらに家庭生活のための時間確保について尋ねたところ、家庭生活のための時間を「十分取れている」と答えた医師は約2割にとどまり、「あまり取れていない」(26.7%)、「全く取れていない」(6.6%)と家庭生活のための時間が十分取れていないと感じている医師は全体の33.3%を占める結果となっています。

Q:育児・介護を含む「家庭生活のための時間」は十分取れていますか?

▼医師のコメント

・家族との時間を増やしたい。(60代/循環器内科/勤務医(民間病院))

・子どもと過ごす時間を少しでも取りたい。(30代/一般内科/勤務医(私立の大学病院))

・遠距離介護なので、可能なら平日にもっと休暇が欲しい。(60代/眼科/勤務医(健診施設や老健など))

一般的に、育児中の医師は仕事より家庭生活を優先した生活設計であるイメージがありますが、実際は家庭生活のための時間と仕事をするための時間のそれぞれに不満や葛藤があるケースも少なくないようです。

子育てをする医師は、どのような働き方をしている?

続いて、育児中の医師が現在どのような働き方をしているのか調査しました。

子育て中の女性医師の約3割が「週4日以下」という働き方を選択

育児と仕事を両立させるために医師が行う働き方の変更には「勤務日数を減らす」という方法があります。

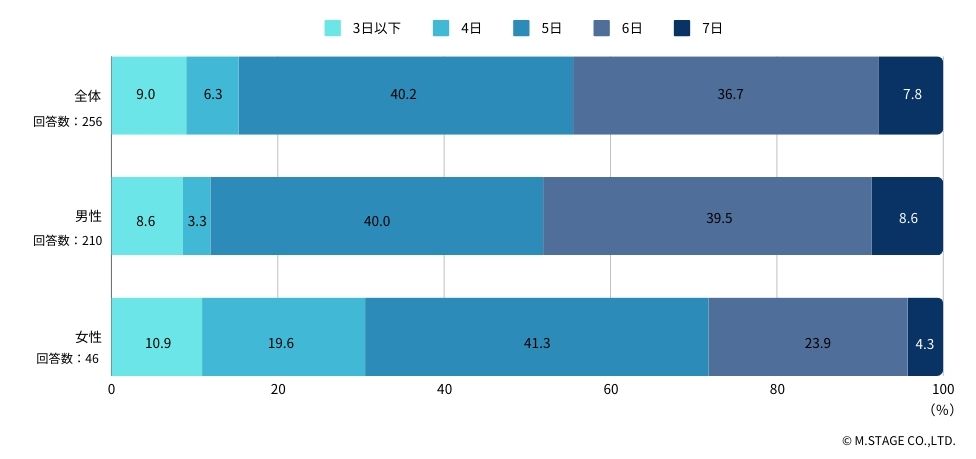

一般的に医師の勤務日数は週5日程度であるケースが大半ですが、育児中の医師の場合は「週4日以下」で働く医師が全体の15%程度を占めています(「週3日以下」「週4日」を合計)。

Q:週当たりの「日中の労働日数」を教えてください。※アルバイト含む

また男性よりも女性の方が週あたりの勤務日数が少ない傾向があり、約3割に上る女性医師が「週4日以下」という働き方を選択していることがわかります。

子育てをする医師の約4割は「当直・オンコールなし」

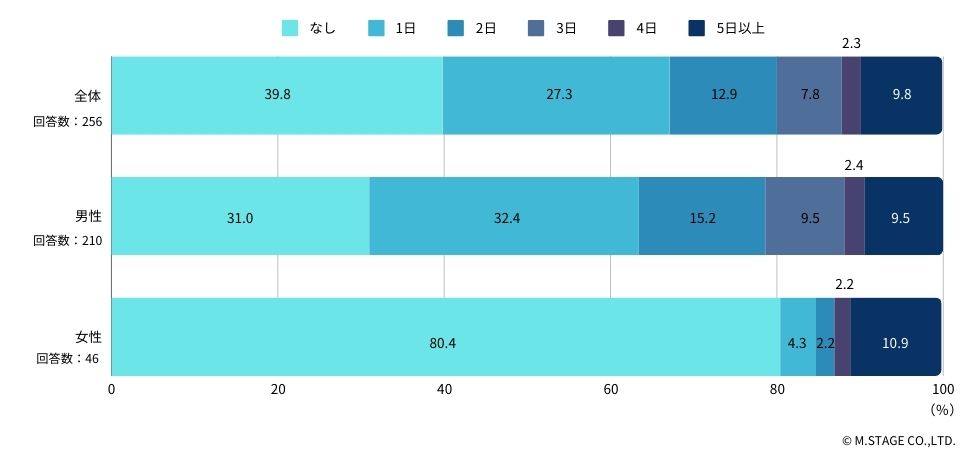

当直やオンコール回数については、当直やオンコール「なし」(39.8%)という条件で勤務している医師が最も多くなっています。

とくに女性医師の場合は、8割以上が当直・オンコールなしという結果でした。

Q:週当たりの「当直・オンコールで拘束される日数」を教えてください。(アルバイト含む)

子育てをする医師が「働き方を変更」する理由

なお、医師が出産や育児・介護といったライフイベントを機にキャリアを変更したり中断したりすることは決して珍しいことではありません。

現状では、子育て開始後に働き方を変更する医師も多くいます。

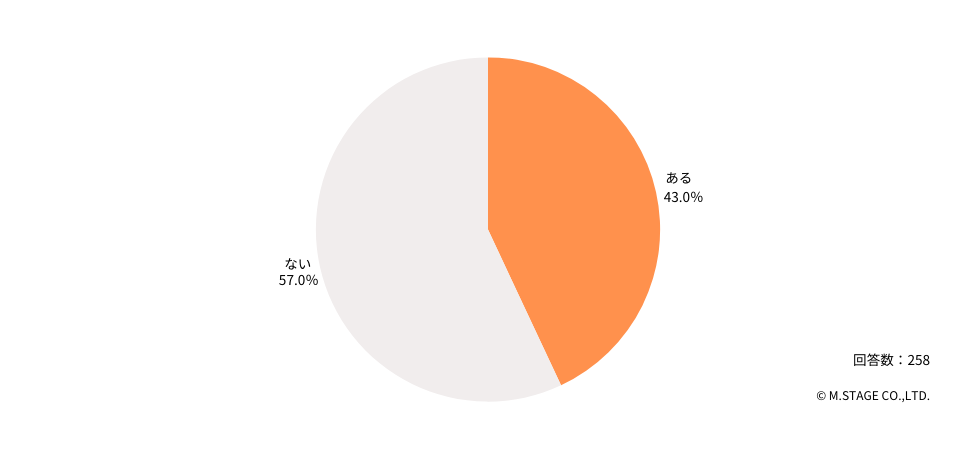

子育てする医師の43.0%が、働き方の変更を経験

今回の調査では、同居する子どもを持つ医師の43.0%が、プライベートとの両立のために働き方を変更した経験があると回答しています。

Q:仕事と家庭生活・個人の生活を両立するために、働き方を変更したご経験はありますか?

▼医師のコメント

・当直勤務を辞めた。(30代/人工透析内科/勤務医(フリーランス))

・今の制度では、常勤の生活を離脱しないとまともな生活が送れない。(40代/糖尿病内科/勤務医(フリーランス))

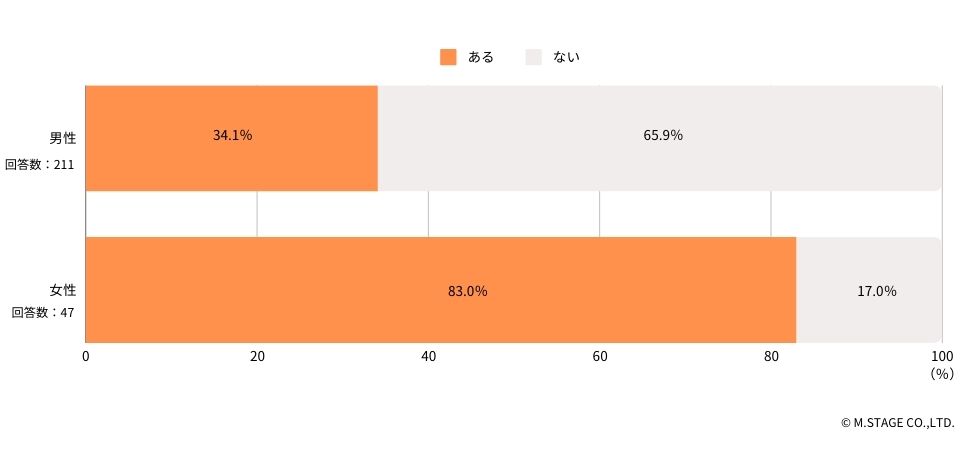

とくに女性医師の場合は、働き方を変更する傾向が強い

さらに男女別の回答を見てみると、働き方を変更した経験があると回答した男性が34.1%であるのに対して、女性の場合は83.0%という結果となっています。

このことから、とくに育児中の女性医師は働き方の変更を経験する傾向が強いことがわかります。

近年では男性が家事や育児に参加することが一般的になってきてはいるものの、いまだ母親にかかる育児負担の比重は大きいケースも多いことが推察されます。

とくに医師同士で結婚している場合には、いわゆるワンオペといわれるような状況で女性医師が主導の子育てとなることも少なくないようです。

▼医師のコメント

・とくに女性医師が仕事と家庭を両立しようとすると、負担が大きい。(60代/一般内科/開業医)

・いつも定時帰宅や早退をするのは夫でなく、妻である私。(50代/精神科/勤務医(民間病院))

子育て中の医師が、働き方の変更を検討する理由

上述のように育児中の医師が勤務日数や当直・オンコール回数をセーブする背景には、以下のような要因があると考えられます。

①子どもの体調不良等、急な対応が必要になる

一つめは、子どもの突発的な体調不良等によって仕事を中断したり、休みを取ったりしなければならない事態が想定されるためです。

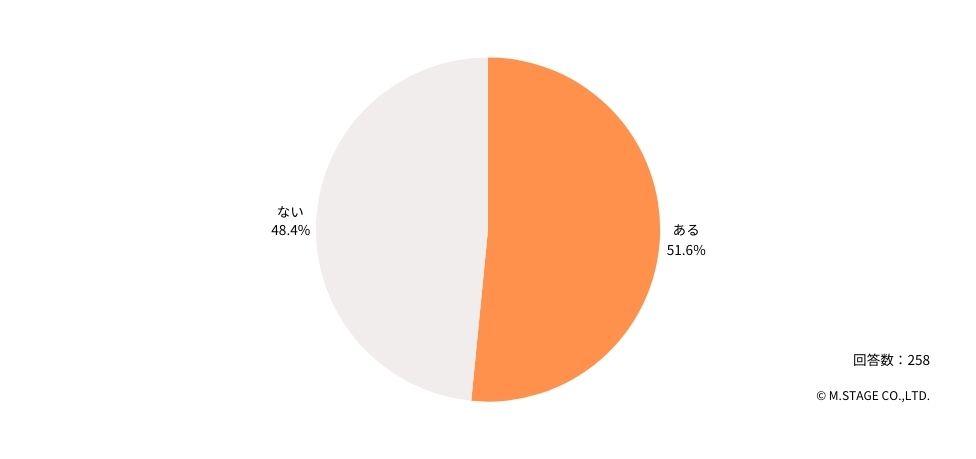

今回の調査でも、育児する医師の半数以上が、子どもの体調不良等によって仕事を早退したり休んだりした経験があると回答しています。

Q:お子さまの体調不良等で、仕事を早退したり休んだりしたご経験はありますか?

▼医師のコメント

・両親がどちらも遠方に住んでいるため、子どもが急病になった時や勤務が長引いてしまった時に困った。(60代/眼科/勤務医(健診施設や老健など))

・子どもが新型コロナウイルスに感染した時は大変だった。(40代/糖尿病内科/勤務医(民間病院))

・子どもが入院した時に親が付き添わなければならず、夫婦で合わせて数十万円分の収入が吹っ飛んだ。(30代/産業医/勤務医(フリーランス))

②職場のフォロー体制が整っていない、理解が得られない

子どもの体調は、不調がいつ発生するか予測が難しいものです。

そのため、仕事中に保育園や学校等からの突発的な呼び出しに応じたり、医療機関への受診や看病が急きょ必要になったりする場合があります。

しかし在籍する医師数が少ない等の理由から、医師が現場から一人抜けたときのフォロー体制が整っていなかったり、職場からの理解が得づらかったりするケースも少なくないようです。

今回の調査では、育児中の医師の約2割が「勤務先から仕事と家庭生活の両立についての理解が得られていない」と感じていると回答しています。

Q:現在のご勤務先は「仕事と家庭生活の両立について理解がある」と感じますか?

▼「あまり理解がない」と回答した医師コメント

・高熱のため学校からのお迎え要請があり早退しようとしたら、入院対応の依頼が。

依頼を断ったところ、「他の病院に入院患者を1人取られたんだぞ」と院長から電話がかかってきた。(50代/精神科/勤務医(民間病院))

・帰宅時間前に後輩医師から仕事の分担を断られたときは、子どものお迎えに間に合わなくなりそうで困った。(30代/一般内科/勤務医(私立の大学病院))

医師が仕事と家庭を両立するために知っておきたい制度とポイント

医師に限らず、育児をしながら働く方が増えている中、子育てと仕事の両立に向けたさまざまな制度が整備されてきています。

本章では、育児との両立を実現するために活用したい制度と検討時のポイントをご紹介します。

短時間勤務制度を活用する

フルタイムでの勤務が難しい場合、子育てが一段落するまでは勤務時間を短縮しながらキャリアを継続する医師が多くいます。

子どもが3歳未満である場合には、育児・介護休業法により定められている「短時間勤務制度」を利用することで、所定の業務時間を原則6時間として働くことができます。

対象となるのは、以下のすべてを満たす労働者です。

① 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし_Ⅸ-5 所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)(第23条第1項)」

② 日々雇用される者でないこと

③ 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業(産後パパ育休含む)をしていないこと

④ 労使協定により適用除外とされた以下の労働者でないこと

ア その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者

イ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(指針第2の9の(3))

改正育児・介護法により、国の制度がさらに拡充される

なお、「短時間勤務制度」を定めている育児・介護休業法は、2024年5月31日に改正法が公布されました。

今後はさらに、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置が各企業や医療機関等において講じられることになっています。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

厚生労働省「令和6年改正法の概要」

① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。

また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。

※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

参照:厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」

公共や民間のサービス利用、周囲にサポートを依頼する

各自治体や民間が提供する育児関連のサービスを活用することも、仕事と育児の両立のためには有効な手立てとなるでしょう。

▼医師のコメント

・ベビーシッターにお願いした。(60代/放射線科/勤務医(民間病院))

・ファミリー・サポートを活用したり、個人的に近所の学童保育経験者に預かってもらったりして対応した。(60代/眼科/勤務医(健診施設や老健など))

ファミリー・サポート・センター事業(通称ファミリー・サポート、ファミサポ)とは、子どもの送迎や預かり等子育ての「援助を受けたい人(依頼会員)」と「援助を行いたい人(提供会員)」が会員となり、地域で相互援助活動(有償)を行う事業のことです。

区市町村または区市町村から委託等を受けた法人が運営をしています。

参照:東京都福祉局「ファミリー・サポート・センター事業」

仕事と育児を両立しやすい働き方を検討する

そして、仕事と育児の両立を検討する際に最も大切なポイントは、働く医師自身に体力的・精神的負担がかかりすぎない働き方を考慮することです。

一般的に、子どもが小さいうちは、週あたりの勤務日数を減らす・当直やオンコール回数を減らす等で働き方を縮小して働くケースが大半です。

ただし、常勤医師という雇用形態において働き方をセーブする場合、周囲の医師への遠慮や気兼ねから精神的な負担がかかってしまうことが懸念されます。

育児中の医師と働くまわりの医師にとっても、本来の業務以外に仕事が増えることにより体力的な負担や不満・不服といったネガティブな感情が募ってしまったりする可能性も考えられるでしょう。

このような事態をあらかじめ回避するため、自身一人が受け持つ業務量や業務範囲については、勤務先の上席医師・同僚医師等への入念な相談や交渉が不可欠となります。

育児中でも負担が少ない「フリーランス」という働き方

子育てをする医師が負担を軽減しながらキャリアを継続できる方法として注目されているのが、「フリーランス」という働き方です。

フリーランス医師は、常勤先を持たず非常勤のみで働く

常勤先となる医療機関を持たず、1つまたは複数の医療機関と非常勤勤務の雇用契約を結んで働くことをフリーランスといいます。

昨今では、育児中の医師にとってフリーランスという働き方はごく一般的な選択肢になりつつあります。

自身や家族の都合に合わせて、働き方をカスタマイズできる

常勤という雇用形態にこだわらず、自身の家庭生活も大切にしながら勤務できるのがフリーランスの特徴であり、最大のメリットです。

働く日数や時間、当直等の夜間勤務をするか否か、業務内容も自らで選択します。

自分で希望しない限り常勤医師のように当直勤務やオンコール対応を求められることはないため、日勤の時間帯のみで働くフリーランス医師も多くいます。

▼関連記事

このように業務負担や勤務時間を自由度高く調節できることから、子どもとの時間を優先したい育児中の医師や、決まった時間内でしっかりオンオフを付けて働きたい医師等がフリーランスという働き方を選んでいるのです。

エージェントを活用すれば、効率的に多くの情報を集められる

しかし、フリーランスという働き方を検討するにあたって「安定的に収入は得られるのだろうか」「案件はどのように探せば良いのか」「社会保険に入れなくなるのでは?」「医師としてのキャリアは途絶えさせたくない」といった不安や疑問が生じるのではないでしょうか。

このような時には、さまざまな医師のキャリア支援をしてきたコンサルタントからの情報が役立ちます。

「Dr.アルなび」には育児中の医師からのご相談やお問い合わせも多く寄せられていますので、成功事例のご紹介やよくある疑問に対するご回答等の情報提供が可能です。

また、社内には常勤案件を担当するコンサルタントも在籍していますので、フリーランスへの転向のみならず、常勤先での短時間勤務や常勤先を変更する(転職)等、さまざまな選択肢を確認した上で検討することもできます。

育児と仕事の両立を叶えたい先生は、ぜひお気軽に「Dr.アルなび」までお問い合わせください。

関連記事▼

◆調査概要「時間の使い方や、生活の中で優先したいことに関するアンケート」

調査日:2024年4月30日~5月6日

対象:Dr.転職なび・Dr.アルなびに登録する会員医師

調査方法:webアンケート

有効回答数:467